船政文化博物館新“寶貝”的背后,竟然藏著這些秘密……

2022-09-20 15:26:00 來源:福州新聞網

近日,中國船政文化博物館迎來一件“寶貝”——中法馬江海戰功牌,這件功牌由功牌獲得者黃秀標的后裔黃達輝和黃水平無償捐贈,記錄了近代中國人在反侵略斗爭中的重要貢獻。

船政后裔黃達輝(右二)和黃水平(左二)共同捐贈中法馬江海戰功牌 中國船政文化博物館/供圖

船政后裔黃達輝(右二)和黃水平(左二)共同捐贈中法馬江海戰功牌 中國船政文化博物館/供圖

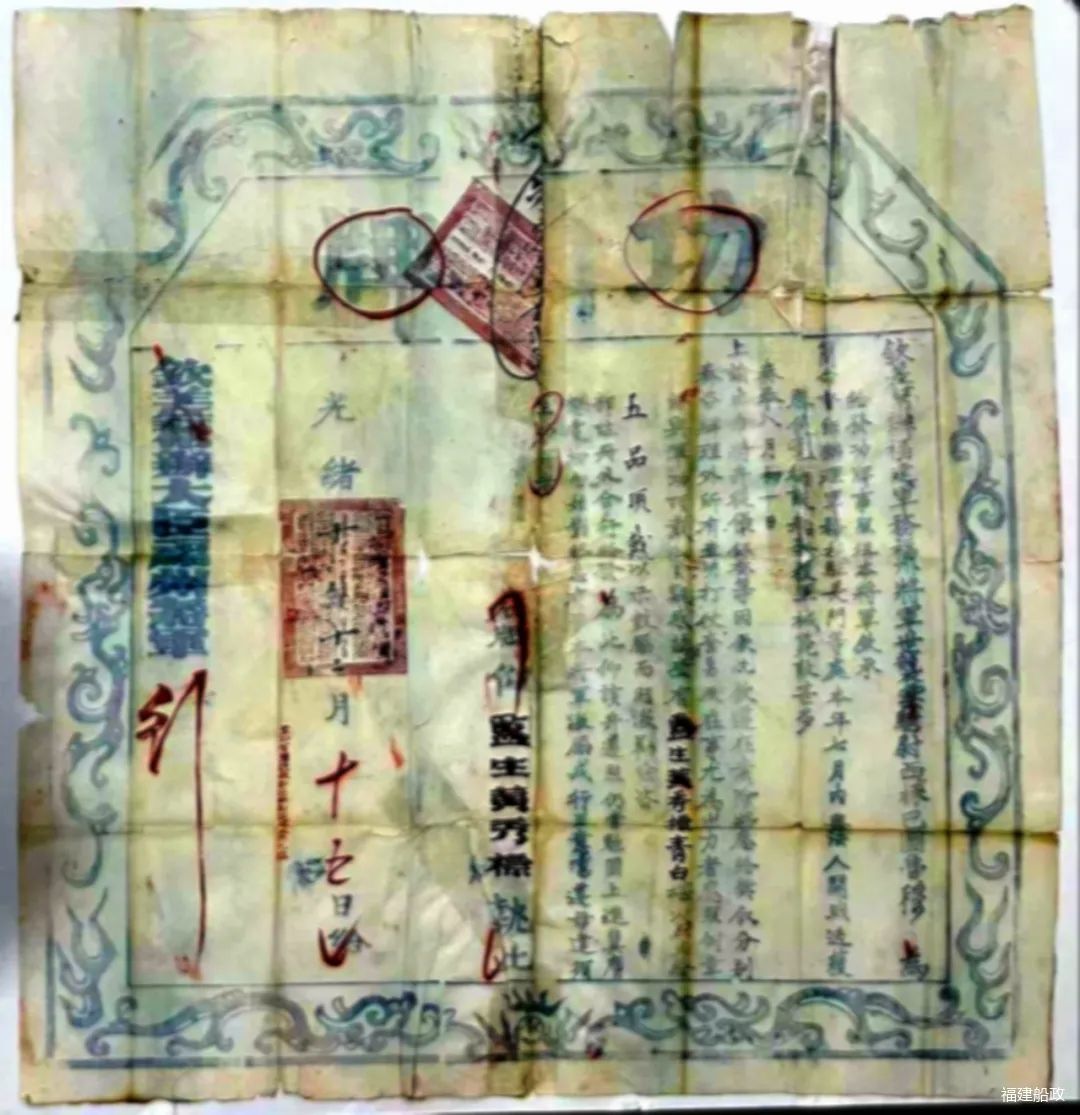

這件功牌為紙質,橫長64厘米,縱高66.5厘米,內容約210字。題頭表明頒發者的身份:欽差幫辦福建軍務福州將軍世襲云騎尉西林巴圖魯穆,即中法戰爭時期的福州將軍穆圖善。受賞人員為監生黃秀標,給予的獎勵是五品頂戴,即五品軍功。功牌是清代對立有軍功的人員進行獎勵的證書、憑據,通常會授予有功人員以頂戴、官銜,獲得者由此具有稱為“軍功”的官職身份,是中國古代軍功爵制度的一種重要形式。“這是晚清福州將軍穆圖善頒發給中法戰爭有功將士黃秀標的功牌,非常罕見。”中國船政文化博物館負責人王芳說。

功牌是中國古代特有的一種官方功獎形式,盛行于明、清王朝時代,由朝廷或者地方相關的官員、部門頒發給作戰有功,或者參與軍事行動有功的武職人員。

功牌的性質和現代的軍功章、立功證明有些相像。其形式上,早期就是“牌”的樣子,主要是金屬或者竹木等材料制作的小牌子,如同腰牌一般,上面銘有功獎等第、立功事由等信息。后來逐漸出現了更為簡單化的制作模式,直接在紙上印刷類似“牌”的格式圖案,再填寫上相關內容,加蓋印章、關防,更像是一種證書。與功牌相配套的,還有專門的軍功制度,早期的制度規范較為繁瑣,不僅功牌的等級多,而且所對應的獎勵計算起來非常復雜,諸如累積獲得某個等級的功牌達到多次之后,才可以換發更高等級的功牌,或者兌換為某個等級的官銜、爵位之類。

清代嘉慶、道光朝時期,時局不靖,內外戰亂紛起,軍事行動頻生,由此需要頒發功牌的事由激增,功牌的制作、頒發變得經常、大量。在這樣的背景下,功牌的形式、制度開始日益趨于簡單化。紙質的功牌因為便于制作,成為了主要的形式,與功牌配套的獎勵制度也變得直接,不再有諸如累計等復雜的算法,而是直接將不同等第的功牌和象征官員品級的頂戴相掛鉤,獲得某級功牌,就能得到某個品級的頂戴,功牌更像是與頂戴配套的證書。

不過,因軍功而獲得的頂戴并不是真實的官職,不具有實際性質,只是一種象征榮譽的官銜。但是對于尚未成為帝國官員的人而言,功牌的意義就顯得非常重要,獲得功牌即擁有某個品級的頂戴官銜,意味著獲得了俗語所謂的“官身”,即具備了擔任官員的資格。

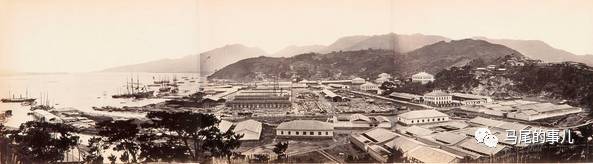

資料圖

資料圖

1866年船政在福州馬尾誕生,追求海防自強。作為國家特設的近代化機構,船政和傳統的衙門之前存在有諸多區別,其中,因為清王朝沒有明確船政的政治地位,船政所有崗位都沒有正式的官職編制,意味著在船政工作的人員都沒有明確的正式身份。而船政所開創的船政學堂、藝圃等教育機構,更屬于破天荒的首創,迥異于科舉,這也造成學堂、藝圃的畢業資格無法等同于科舉功名,并不能以此資格擔任帝國的官員。

如何突破船政人員缺乏正式身份的瓶頸,以及解決船政畢業生不具備任官資格的問題,便成為船政主政者需要面對的難題,此時,古老的功牌制度成了重要的手段。

下列為讀者介紹

中國國船政文化博物館

收藏有3件清末的功牌實物

劉棟臣功牌

劉棟臣,福州人,譜名敦本,字瓚侯,出生于1853年,1868年考選入中國最早的職業技術學校——船政藝圃,分在第二班,成為了船政的一名學徒工。據履歷檔案記載,劉棟臣學習表現優秀,“法文、圖理、算學屢列優等”,經過在鑄鐵廠等車間的學習歷練,順利畢業,成為了船政的一名工程師,1878年還被選調兼任福建機器局技師,不過其身份則長期只是“藝徒”。

時至1887年,時任船政大臣裴蔭森借著船政造巡洋艦“鏡清”大獲成功的機會,上奏清廷,請求獎勵船政有功人員,隨奏折開列了多達100余人的擬獎名單,多是長期在船政工作出色的人員,劉棟臣即名列其中,經過吏部、兵部的磋磨商討,奏獎最終被批準。

2021年12月,劉棟臣長兄劉懋勛的嫡孫劉友墀先生將家族珍藏的一份清代功牌無償捐贈給中國船政文化博物館,正是1887年船政大臣裴蔭森簽發給劉棟臣的功牌。根據功牌上的內容顯示,裴蔭森以劉棟臣工作出力,頒發的是高等級功牌,對應獎勵為五品頂戴。

由這面功牌,藝圃畢業的學生劉棟臣的身份從當時并不具備國家承認意味的技術人才藝徒(學徒工),一躍而為五品軍功,獲得了擔任帝國軍官職務的基礎資格,也象征著近代化培育的新式人才納入到了國家官員制度的正式體系中。此后,劉棟臣在1900年被調任為上海江南船塢(今江南造船廠)監工,1903年調任為天津機器局機器廠監工等職,民國時期更是擔任過福州海軍藝術學校校長,其改變身份的源起,就是這份五品軍功的功牌。

鄭白功牌

1887年,船政大臣裴蔭森奏請獎勵的100多名船政人員中,有船政官員,也有劉棟臣等船政教育系統培育出的技術人員,除此之外還有一類非常特異的群體,顯示了船政歷史上對于工匠的重視。

中國船政文化博物館珍藏的鄭白功牌,是一件極為特別的功牌實物,在鄭白的后裔將這件功牌無償捐出之前,研究者們還根本無法想象歷史上會有這樣的一幕。

鄭白是福州人,一名歷史上在船政工作的普通木匠,名不見史冊,可能很早就參加了船政建造軍艦的工作。1887年,船政大臣裴蔭森將他的名字列入請獎名單,上奏清廷申請獎勵。最終鄭白也獲得了功牌,對應獎勵的是七品頂戴,相當于武職的把總頭銜,由此,木匠鄭白具有了全新的身份——七品軍功鄭白。

工作在一線的工匠,是船政制造事業的根基所在,這也是船政大臣為何會推獎至工匠的緣由,記錄著七品木匠的這份功牌,是船政工匠精神的重要證物。

黃秀標功牌

從嚴格意義上講,功牌的頒發對象是軍人,推而廣之,參與軍事行動的人員也可以算入這個范圍。船政本質上的目標是為了建設近代化的海軍,船政的工作也可視為是一種軍事性質的活動,據此,船政人員納入軍功賞賜的范圍也符合情理。

除了參與船政工作而獲得的功牌外,中國船政文化博物館還收藏有一件顯示了功牌原本意義的實物,即因為參與戰事而獲得的功牌。

1884年,中法兩國交惡,福建海防形勢緊張,八旗福州將軍穆圖善出守閩江口,坐鎮長門炮臺一帶,在8月23日馬江之戰爆發后,長門等閩江沿線炮臺也與法軍進行了激烈的攻防戰。2022年7月,家住福建南平浦城的黃達輝、黃水平將祖傳的一件功牌實物捐贈給中國船政文化博物館,功牌上的受獎者黃秀標是他們的先祖。中法戰爭期間,當時為監生身份的黃秀標參與了長門等地的閩江炮臺軍務,戰后福州將軍穆圖善上奏為有功人員請獎,黃秀標因此獲得了五品頂戴的功牌。

劉棟臣的功牌,記載的是船政為了解決新式人才的正式身份問題而做的努力,不僅如此,實際上船政學堂畢業的劉步蟾、鄧世昌、嚴復、魏瀚等一批批早期學子,都是憑著這樣的功牌而獲得正式身份,步入國家的海軍、工程等建設領域。

鄭白的功牌,記錄的則是工人之于船政的重要價值,以及船政對于工人的敬重。

黃秀標的功牌,則是中國傳統功牌含義的展示,在戰爭中立功,從而受獎。而這面功牌的特殊之處,還在于記錄了中法戰爭那一段悲壯的歷史。

三件功牌是中國傳統功牌制度在近代發生內涵拓展的真實寫照,也是三段歷史的銘記。

- 網絡議政新議題上線!這回聚焦的是“卡溜”→(2022-09-20 15:25:09)

- 鼓嶺今夏文旅收入破億(2022-09-20 15:22:06)

- 精彩!鼓樓“網安周”玩出新高度(2022-09-20 15:20:38)

- 連江“十點鐘課堂”又開課啦!(2022-09-20 15:18:30)

- 陳奇:最愛為福州拍“名片”(2022-09-20 15:15:26)

山水相依 人城交融

山水相依 人城交融 2025年度大片《高考尖兵》正式上映

2025年度大片《高考尖兵》正式上映 福州十一中:《逐夢星空》為高三學子加油

福州十一中:《逐夢星空》為高三學子加油 有福之州 以福為名

有福之州 以福為名 三山問好|今天是母親節,祝所有的媽媽們健康平安

三山問好|今天是母親節,祝所有的媽媽們健康平安