左海會客廳|鄭修鈐:六十年匠心繪就漆藝傳奇

2025-04-25 11:21:10 來源:福州新聞網

本期嘉賓

鄭修鈐 1946年生,中國工藝美術大師,中國非遺代表性傳承人,中國美術家協會會員,高級工藝美術師,福建省優秀專家,沈紹安漆藝研究院首席漆藝顧問。漆畫作品入選中國北京首屆國際美術雙年展、全國第六至第十一屆美術大展、中國首屆漆畫展和法國巴黎中國文化年漆藝展、美國第三十七屆紐約曼哈頓國際博覽會,獲全國第九屆美展銀獎、全國第八屆美展優秀作品獎、全國工藝美術百花獎一等獎等。

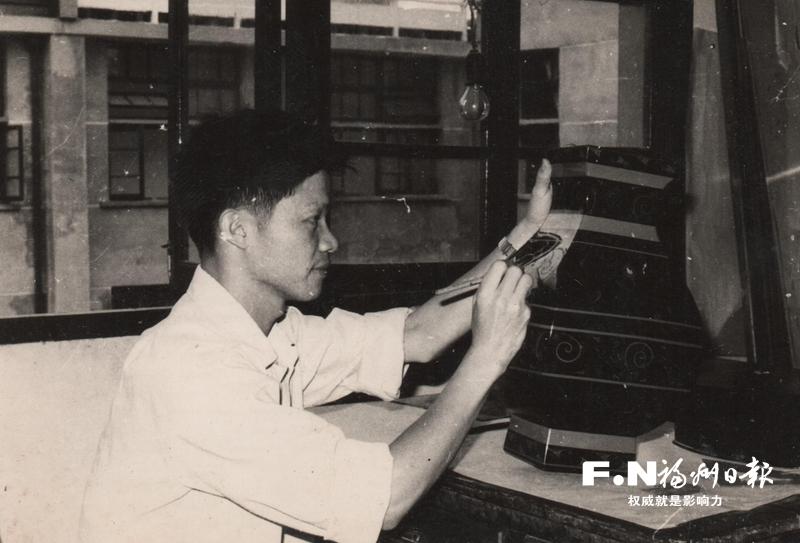

鄭修鈐指導學生針刻技藝。(受訪者供圖)

鄭修鈐指導學生針刻技藝。(受訪者供圖)

年初,“致敬大師·傳承經典——鄭修鈐從藝60周年漆畫作品展”在沈紹安漆藝博物館開幕,國內外藝術界的目光再次聚焦在鄭修鈐的身上。

從藝60載,鄭修鈐在漆藝領域成就斐然,貢獻卓著。他的作品屢獲殊榮,不僅被諸多權威展館收藏,更帶動漆藝走向國際舞臺;他憑借精湛技藝修復博古屏風,推動中國漆藝傳承發展;他復活了失傳兩千多年的漢代漆藝針刻技術,并將其應用到當代福州漆藝創作中,為漆藝文化的創新發展提供了有益的借鑒和啟示……

鄭修鈐漆畫作品《漁舟唱晚》。(受訪者供圖)

鄭修鈐漆畫作品《漁舟唱晚》。(受訪者供圖)

從畫傘少年到中國工藝美術大師

鄭修鈐出生于馬尾亭江,幼時就表現出對藝術的熱愛。他擅長繪畫,特別是花鳥畫,每每需要繪畫修飾,鄰居們總喜歡叫他在油紙傘畫上幾筆,既別致又好看,甚至還有人慕名前來請他去家里帳眉上畫畫。中學時,鄭修鈐遇到了他的啟蒙老師——蔡國柄。

“當時,蔡老師看我素描畫得不錯,就叫我每周日跟著他學習。”蔡國柄不收他的學費,家境貧苦的鄭修鈐就經常從家里帶點米和地瓜給老師當作回報。鄭修鈐很珍惜學習的機會,正是在蔡國柄家里,他的心里萌發了學習繪畫的種子。

1964年,鄭修鈐考上了福州工藝美術學校學習雕刻,一次偶然的機會,他看到漆畫作品,一下子就被這種獨特的藝術風格吸引了。“絢麗的顏色和諧交織,很美、很震撼。”盡管時間過去許久,鄭修鈐仍記得第一次見到漆畫的心情。

出于對漆畫的熱愛,鄭修鈐一有空便到學校漆藝工場拿些材料學習漆畫。畢業后,他憑借優異的成績被分配到了福州第一脫胎漆器廠工作,跟著我國近代著名漆藝大師李芝卿學習漆藝。

因繪畫功底突出,加之勤奮刻苦學習,鄭修鈐進步很快。1973年,外交部給福建省下達了一個任務,繪制一幅漆畫《柬朝友誼》,作為西哈努克親王訪問朝鮮時贈送給金日成的禮品。年輕的鄭修鈐接下了這個任務,花費了一個月的時間繪制完成,受到了外事部門的肯定。

此后數年,鄭修鈐頻頻攜帶精品亮相各大舞臺,連續六次入選全國美展,作品《憩》《布達拉宮》分獲第八屆、第九屆全國美展重要獎項,漆畫《春、夏、秋、冬》陳列于人民大會堂臺灣廳,《冬韻雙口脫胎漆瓶》《漁舟唱晚》還走向國際舞臺,亮相法國巴黎“中國文化年”。

對于從事漆藝創作60年的鄭修鈐來說,修復博古屏風是他一生中濃墨重彩的一筆。

2005年,尼泊爾政府將五扇受損的漆器屏風送到中國外交部,希望能進行修復。這就是著名的博古屏風,原為20世紀50年代福州公私合營脫胎漆器合作社集體創作,是毛主席于20世紀60年代贈送給尼泊爾國王的禮物。

鄭修鈐從多位候選的中國工藝美術大師中脫穎而出。“因為氣候原因,屏風上已經出現了許多裂痕,原本光燦燦的工藝品也變得黯淡無光。”鄭修鈐介紹說,屏風上青銅器圖案的各種色彩最難以把握,鄭修鈐用煙熏過的銀箔和漆一起碾磨,經過多次過濾,調成古銅色,最終才把厚重的青銅質感表現了出來。

此外,器物上許多裝飾有復雜的拐角和彎曲的地方,要使得它們在色調上看起來完全一致,鄭修鈐不得不一邊打著手電一邊進行修復。“不管放在什么位置,總有光線照不到的地方,只能用手電照著,如果中途停下來的話,就會留下兩次完成的痕跡,成了一個‘疤’,這活兒講究一氣呵成”。

五扇博古屏風重放光彩,鄭修鈐向記者展示修復好后的屏風照片,只見屏風上的青銅器圖案紋飾清晰,每扇的屏風中間以朱色為底色,光可鑒人、熠熠生輝。

1972年,鄭修鈐在馬王堆復制文物。(受訪者供圖)

1972年,鄭修鈐在馬王堆復制文物。(受訪者供圖)

復活失傳2000多年的針刻技術

對于鄭修鈐來說,1972年是人生的一個重要節點。這一年,年僅26歲的鄭修鈐被選派到湖南長沙參加馬王堆文物復制工作,是當時唯一全程參與的技術人員。

當年,湖南長沙馬王堆發掘出大量漢代文物,出土漆器品種豐富、裝飾紋樣精美,是我國考古發掘工作中的一次重要發現。器皿的造型、圖案的紋樣,古人的繪畫功力讓行家們贊嘆不已,其中精美的針刻圖案裝飾作品,雖不如同時出土的彩繪圖案棺龍虎斗那般壯觀雄偉,卻給了鄭修鈐很大的啟發。

“我們在清理漆器的時候發現,上面有很多密密麻麻的線條,像是針劃出來的,只稍微凹進去一點點。”鄭修鈐說。這是前所未見的工藝,不少人都犯了難,用什么工具進行復制就是擺在面前的第一道難題。

自行車輻條含鋼量高,要不磨一根試試?鄭修鈐找來輻條,把其中一端磨成圓形、方形的刻刀,用漆板開始練習作畫,然而刻出來線條不是太深就是太淺,粗細也很難把握。他又買來縫衣針進行練習,但是有的針含鋼量很足,一刻上去針尖就斷了,而含鋼量不足的針又容易彎折。

試過多種方法后,鄭修鈐發現,青島紅葉牌的縫衣針硬度最為合適。“我當時把筷子劈成兩半,把針夾在當中,再用繩子綁起來當作畫筆。那時沒有條件啊,我們就自己創造條件。”一想到當時的情景,鄭修鈐忍不住笑了。

復制工作講究細節和完整性,一有空鄭修鈐就拿著針刻圓盒觀察,對照著在漆板上練習,漸漸地鄭修鈐越刻越好,甚至能流暢自如地在球體和有弧度的器皿上刻畫。

“小鄭,你刻一件出土漆器針刻圓盒來看看。”看到鄭修鈐的練習作品很接近古代文物刻紋的效果,湖南博物館的美術指導便讓他開始在復制品漆器上針刻圖案。鄭修鈐的第一件作品便成功再現了文物的最初模樣,接著他又復制了十幾件不同造型的針刻器皿。

青針刻仿西漢圖案三角脫胎瓶。(受訪者供圖)

青針刻仿西漢圖案三角脫胎瓶。(受訪者供圖)

2000多年的漢代漆藝針刻技術被復活,鄭修鈐又想著,如果把這項技藝應用到福州漆藝創作中,必能為漆器增色不少。他隨即聯系福州第一脫胎漆器廠,建議設計室提前準備立盤、六角花瓶等器皿,等他回到福州后,就可以立即著手推廣這項工藝。

運用了針刻技藝的3件煙具受到了市場的歡迎,售價翻了好幾倍,廠里很多人也開始學習針刻技藝,翁德欽就是其中之一。“當時大家都沒見過,看到鄭老師能用針在器皿上‘作畫’,一下子就都興學這個。”翁德欽笑著說。

鄭修鈐還嘗試把針刻技藝與脫胎技藝相結合,他制作的《青針刻圖案三角脫胎瓶》,以黑漆推光為底,用針刻技藝刻畫出流云中龍虎搏斗的漢代紋樣和漢代風格的幾何邊飾,并用朱色描繪粗細不同的邊線,紋飾細弱游絲、繁而不亂,后被國家博物館收藏。同時,他還是第一個用針刻制作當代漆畫的人,《龍虎斗》等漆畫作品被省美術館和國內外收藏家收藏。

鄭修鈐在指導學生。(受訪者供圖)

鄭修鈐在指導學生。(受訪者供圖)

讓傳統技藝代代相傳

來到鄭修鈐的工作室,隨處可見精美的漆藝作品,只見他眼神堅定,果斷地在漆板上落針,針尖線條流淌,留下美麗的紋樣,鄭修鈐滿頭灰絲也隨著起針落針的動作而輕微晃動……

時至今日,鄭修鈐仍未放下手里的針,一有空就坐在桌前創作。和往常一樣,學生王自欽又帶著新作上門,請老師指點一二。鄭修鈐細細端詳,手指輕輕拂過作品,見學生把針刻技藝和宋代的戧金工藝結合得很巧妙,鄭修鈐點了點頭表示贊許。

2006年,退休后的鄭修鈐在家成立了漆藝工作室,一邊搞創作、從事漆藝研究,一邊培養人才,畢業于福建師范大學的王自欽就是他的學生。一開始,這名漆藝專業的學生并不了解什么是針刻,在鄭修鈐的工作室,他看到老師以針為筆,一氣呵成地完成了創作,一下子就迷上了,一頭扎進針刻的世界。王自欽告訴記者,針刻功夫主要在手上,手勁要恰到好處,力量小了刻不透,力量大了細節處就會過深,所以要特別細心,稍有不慎就會前功盡棄。“老師在授課的時候毫無保留,他手把手地教我們針刻技藝、漆藝技法,耐心地講解漆藝中遇到的各種問題,讓我們受益良多。”王自欽說。

不久前,王自欽的系列作品《倉麓民國雅筑》被中國工藝美術館收藏。同時,他也從老師那里接下了傳承非遺技藝的重擔,通過開設課程、參辦展覽、文化宣講等形式,推廣和普及漆藝知識,在讓更多人了解這門傳統技藝。

近幾年,由于年事已高,鄭修鈐逐步辭去了社會職務,但仍然有許多社會活動邀請他參加,他也總是熱心支持。為學校講課,為年輕人的展覽站臺等,提攜后輩,鄭修鈐樂在其中。

在后輩眼里,鄭修鈐是個有“匠心”的大師級人物,他站位高、眼界廣,從不局限自己。如今,在培養學生、堅持創作之外,鄭修鈐想得更多的是,如何讓漆藝更好地融入生活、回歸日常?

在鄭修鈐的努力下,一批博物館工作人員、傳統文化愛好者、學生加入漆藝的學習和傳承實踐中來,創作出了一些具有特色的藝術作品和實用器具。他們有的把漆藝運用到串珠、手鐲等飾品上,制成新中式風格的漆藝飾品;有的把針刻運用到首飾盒、茶盞,賦予商品細膩的紋理和層次感;有的把針刻和彩繪結合起來,制作出了多個多種元素的雕刻作品。

老驥伏櫪,志在千里。鄭修鈐一生熱愛漆藝、鐘情漆藝,他身上的匠心精神,就像他所創作的漆畫一樣,任憑時光流轉不曾褪色,反而愈發透露溫潤、明亮的光澤。

- “數字化列車”將亮相數字峰會現場體驗區(2025-04-25 11:19:58)

- 閩劇《幻戲圖》晉京展演好評如潮(2025-04-25 11:17:58)

- 福州扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育(2025-04-25 11:17:19)

- 陳冰:暈染出金色“花花世界”(2025-04-25 11:06:45)

- 入境游訂單同比增長123%!福州旅游市場迎“五一”預訂高峰(2025-04-25 11:03:19)

山水相依 人城交融

山水相依 人城交融 2025年度大片《高考尖兵》正式上映

2025年度大片《高考尖兵》正式上映 福州十一中:《逐夢星空》為高三學子加油

福州十一中:《逐夢星空》為高三學子加油 有福之州 以福為名

有福之州 以福為名 三山問好|今天是母親節,祝所有的媽媽們健康平安

三山問好|今天是母親節,祝所有的媽媽們健康平安