在有福之州,見一泓澄澈清水

2024-09-02 17:59:17 來源:福州新聞網

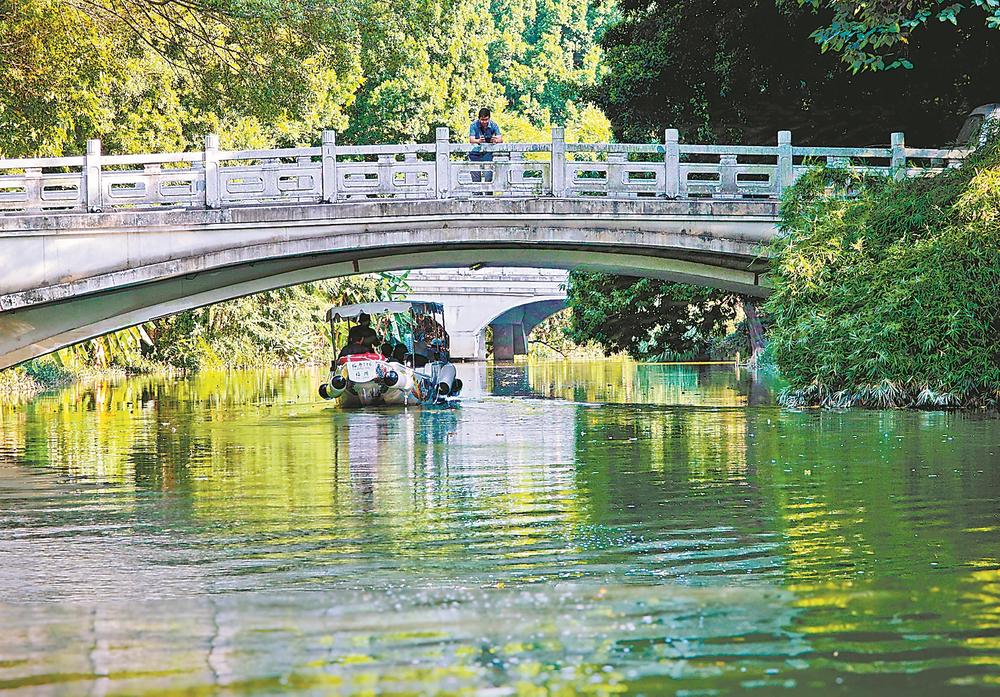

游客乘坐“福舟”游覽西湖—白馬河航線,領略水清、河暢、岸綠、景美的內河治理成果。記者 施辰靜 攝

“十里柳如絲,湖光晚更奇。”7日,當記者泛舟于“西湖—白馬河—東西河”內河航線上,明代詩人謝肇淛的《西湖晚泛》之意境,在400多年后的今天,風姿更加動人。

這條全長6.5公里的“水上福道”,是福州市首條實現湖與河相連互通的航線,串聯起西湖、冶山、三坊七巷、三山兩塔等福州核心歷史文化風貌區。船行其中,一池碧波映樹影,垂柳、碧桃、花灌木,最令人稱奇的莫過于數也數不盡的榕樹,榕須隨風飄蕩,榕根盤根錯節,一旁的媒體工作者驚呼:“瞬間對‘這座擁有16萬株榕樹的榕城’有了實感。”

西湖,是福州迄今保留最完整的一座古園林,開化嶼、謝坪嶼、窯角嶼“織就”古典園林“一池三山”布局,如同鑲嵌在福州中軸線上的一顆璀璨“明珠”。

但,“明珠”也曾蒙塵。“內澇嚴重、水體黑臭嚴重,這是許多老福州人對西湖的記憶。”福州市城區水系聯排聯調中心副主任薛裕彬直言不諱。

究其原因,一方面,源于地理環境:福州城內地勢北高南低,北部屏山、象山、冶山等群山上匯聚的水順勢而下,攜帶大量泥沙經河道流入西湖,在西湖淤積。另一方面,則是此前生態理念落后帶來的頑疾:隨著周邊土地大量開發以及市民用水量不斷增多,原先沿湖周邊污水管道容量滿足不了要求,大量生活污水直接匯入西湖,湖水變得發臭發黑。

穿過煙云,回望歷史。改變,要從“‘挖’西湖為民謀福祉”的故事說起。20世紀90年代,習近平同志提出“全黨動員、全民動手、條塊結合、齊抓共治”的治水方略,實施整治內河6年規劃,推動西湖綜合整治、晉安河清淤工程,開展閩江流域水環境綜合整治,重現“山青水秀桔子紅”。

福州30余載治水征途,由此開啟。

先是對西湖一治到底。外源管控、內源治理、水質改善……福州打出一套標本兼治的組合拳,在雙河長制與“河長日”的護航下,日常巡查排查、排水設施常態化維護管養、水質水位精準調度以及“6+X”日常監督聯席會議等機制逐步建立,讓西湖的長效管養實時在線。

很快,福州描繪了更大的藍圖:從“一閘三線”工程到閩江河口濕地,從詩畫閩江到內河游、溫泉游,從“護河愛水、清潔家園”到智慧治水管水、全域治水,打造幸福河湖可持續發展的“福州樣板”。

一組數據印證豐碩成果:目前,福州城區黑臭水體已全部消除,并建成500多公里濱河林蔭綠道、379個串珠公園、5000多畝濱河公園綠地。

“我們把城市規劃建設融入自然山水格局,以國土空間規劃塑造山水城市空間格局,推動山水林田湖草沙一體保護和系統治理。”福州市自然資源和規劃局副局長張帆說。

2017年,福州還安上“智慧大腦”,變“九龍治水”為“一網統管”,實現對城區各水系的智能監測、預警預報、科學調度。“我們整合建設、水利、城管等部門涉水職能,率先組建城區水系聯排聯調中心,并在全國率先將物聯網NB-IOT技術應用于智慧井蓋與智慧防汛,綜合應用互聯網和GIS等技術,實現水系治理要素的技術資源共享,繪制城區水系聯排聯調‘一張圖’。”薛裕彬說。

7月25日,臺風“格美”在福建登陸,福州主城區24小時最大降雨量達327.5毫米。福州采取“上截、中疏、下排”的內澇工程治理策略,建設了“大、中、小、微”四套排水系統:由上游水庫、“高水高排”工程、閘站、堤防組成城市防洪排澇系統,由內河行泄通道和湖體、調蓄池等構成城區蓄滯行泄系統,由城市雨水管網、收水邊井、路面行泄通道等構成城區雨水收集輸送系統,由雨水花園、下沉式綠地及透水廊道等構成城區源頭減排系統,全力打好排水防澇攻堅戰。

“通過建立聯排聯調機制,組建城區水系聯排聯調中心,城區排水防澇應急處置率提升了50%。我們還打造城區水系科學調度平臺,實現對城區1000多個庫、湖、河、池、閘、站的智慧、精準管控。”薛裕彬說。

采訪即將結束,夕陽西下,泛舟于福州白馬河上,耳畔傳來各類清脆的鳥鳴,星星點點的光源不約而同地亮了起來,兩側的商業街散發著誘人的食物香氣。岸上,勺園里文創園人群熙攘,年輕人碰了碰酒杯,街頭巷尾,盡是人間煙火氣。

- 黃琪瓏漆藝作品展在榕開展(2024-09-02 17:58:29)

- 福州曲藝《滴水人家》走向全國舞臺(2024-09-02 17:57:52)

- AI里的福州:立秋——夏盡秋來 金風漸至(2024-09-02 17:48:34)

- ?兩岸學子榕城開啟“文化之旅”(2024-09-02 17:46:46)

- 市政協探索開展委員自主調研 推動福州三大國家級夜間文旅消費集聚區聯動發展(2024-09-02 17:45:56)

山水相依 人城交融

山水相依 人城交融 2025年度大片《高考尖兵》正式上映

2025年度大片《高考尖兵》正式上映 福州十一中:《逐夢星空》為高三學子加油

福州十一中:《逐夢星空》為高三學子加油 有福之州 以福為名

有福之州 以福為名 三山問好|今天是母親節,祝所有的媽媽們健康平安

三山問好|今天是母親節,祝所有的媽媽們健康平安